最近むせやすい?40代から始まる喉の老化

こんにちは。Dキャリアプラス編集部です。

みなさんは日頃、患者さんのお口の変化に気を付けていらっしゃると思いますが、ご自身はいかがですか?

飲み物や唾液でむせたり、せきこむことが多くなった、カラオケで高音が出なくなった、これらは「喉の老化」のサインかもしれません。最近では若い世代にも「ストレートネック」が原因で喉の違和感や不調が起こることがあるといわれています。

今回は「喉の老化」と「予防」についてご紹介したいと思います。

目次

喉の老化の症状と原因

患者さんから「むせ」や「せきこみ」などの相談を受けたときに、適切なアドバイスを行うための情報を整理しました。

チェアサイドでのお声がけや指導の参考などにご活用ください。

喉の働きについて

まずは、喉の働きから確認してみましょう。

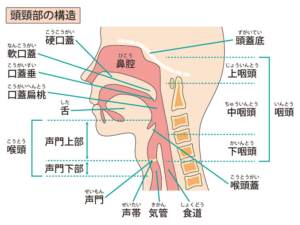

喉と呼んでいる部分は「咽頭」と「喉頭」の二つに分けられます。「咽頭」は鼻の奥から食道の入り口までの、食べ物や空気が通る管(くだ)のことを指します。「 喉頭」はのどぼとけの位置にある器官で、気管の入り口にあたり、飲食物が気管に入らないようにする役割があります。飲食物を飲み込む際には、気管の入り口にあるふた状の組織「喉頭蓋(こうとうがい)」が閉じて「誤嚥(ごえん)」を防いでいます。

また、喉頭には左右一対の「声帯(せいたい)」があり、声を出す(発声)という役割もあります。左右の声帯とそれらの間の空間を「声門(せいもん)」といい、声門より上側を「声門上部(せいもんじょうぶ)」、下側を「声門下部(せいもんかぶ)」と呼びます。

喉の老化の症状

「むせやすくなる」「声がかすれる」という症状は、喉の機能低下が始まったサインかもしれません。むせるという現象は、飲食物が喉を通る際に筋力が十分に働かず、誤って気管に入りかけてしまうことで起こるものです。

また、声がかすれるのは声帯の老化によることが多く、声帯の働きが弱まることで正確な音を生み出せなくなっています。

声が出しにくく、かすれがちな方は食事でもむせやすい傾向にあるため注意が必要です。

以下のような症状がないか、「喉の老化のサイン」を確認してみましょう。

【こんな症状はありませんか?】

- 声がかすれる

- 高い声が出にくくなった

- よく歌っていた曲の音の高さが合わなくなった

- 飲料水を飲んでいる途中でむせる

- 自分の唾液でむせる

- のどがかわく

- 大きめのサプリメントや薬が飲みにくいことがある

- 以前より食べるスピードが遅くなった

喉の老化の原因

40代を過ぎると、全身の老化現象が始まるといわれています。自律神経*も年齢とともに老化するため飲み込みの反射運動が鈍り、さらに全身や喉の筋力低下などによって飲み込む機能に悪影響が起こりやすくなります。

声帯は柔軟性が求められる筋肉組織ですが、加齢により弾力が低下し、ハリがなくなることで声が出にくくなることがあります。

【喉の老化の原因】

- 声帯筋を覆う粘膜層の潤いが低下してハリがなくなる

- 自律神経の老化によって飲み込みの反射運動が悪くなる

- 全身の筋力低下と合わせて喉の筋力も低下する

- 喉を使わない生活習慣

*【自律神経】

末梢神経系のうち意志に無関係に呼吸、消化、吸収、循環、代謝、発汗、体温調節、内分泌機能、生殖機能などを制御する神経のこと。

[参考] 一般社団法人 日本健康倶楽部 健康用語辞典

喉の健康を守ることが全身の健康につながる理由

みなさんもご存じの通り、喉の健康を保つことは、全身の健康にも大きく影響を与えます。

喉は話す、飲み込む、息をするなど、日常生活に欠かせない多機能な器官です。

とくに高齢者においては、喉の老化が進むことで「誤嚥性肺炎」や「嚥下障害*」などの健康リスクが高まる可能性があります。

日頃から喉のトレーニングやケアを積極的に行い、喉の老化を防ぐことが重要で、声帯や喉の筋肉を鍛えることは、全身の健康を守るための第一歩です。

また、声帯がしっかり閉じなくなると、体に力を入れづらくなります。つまずいたときにとっさに踏みとどまれなくなった、瓶の蓋が開けにくくなった、トイレでいきめなくなったなども、声帯の老化が影響している可能性があるとされています。

*【Dキャリアプラスコラム】嚥下障害とは?歯科衛生士として原因と対策を正しく理解する 2022.10.28

日々のケアやトレーニングで喉の老化を防ぐ

喉や声帯はトレーニングで鍛えることができます。ここからは日常のケアや、トレーニングについてご紹介したいと思います。

水分補給がカギ!乾燥を防ぐ喉の保湿対策

喉の健康を守るためには、喉の乾燥を防ぐことが重要です。とくに年齢を重ねると、喉の潤いを保つ力が低下しやすく、声帯や喉周りの筋肉がダメージを受けやすくなります。十分な水分補給を心がけ、1日を通してこまめに水を飲むことで喉をしっかり潤しましょう。

また、部屋の湿度を適切に保つことも効果的です。とくに冬場や空気が乾燥しやすい季節は、喉の乾燥がむせや喉の機能低下につながる原因となるため、注意が必要です。

喉への負担を減らす

喉への負担を減らすためには、タバコやお酒との付き合い方を見直すことが欠かせません。タバコに含まれる有害物質は喉や声帯を直接刺激し、喉に慢性的なダメージを与えます。

また、過度の飲酒も喉の粘膜を乾燥させる原因となりますので、アルコール摂取の頻度や量には注意しましょう。飲酒後には必ず水を飲むことで、喉の乾燥を防ぐ工夫も有効です。

以下のアドバイスを参考にしてみてください。

【喉を守るためのアドバイス】

- 十分な水分補給を心がけ、こまめに水やお茶を飲むことが大切。冷たい飲み物ではなく常温や温かい飲み物がおすすめ。

- 部屋の湿度を適切に保ち、のどの乾燥を防ぐ。

- ビタミンA(粘膜を守る)やビタミンC(免疫を高める)を多く含む食品を摂取しましょう。 例:にんじん、ピーマン、オレンジなど

- タバコやお酒との付き合い方を見直す。

おすすめのトレーニング

喉の健康はトレーニングで維持することが可能です。患者さんに合ったトレーニングをお伝えできるように、簡単な体操や一般的なトレーニング体操をご紹介します。

自宅でも手軽に行え、喉の老化対策に役立てることができるので、アドバイスできるように習得しておきましょう。

1日に5回〜10回行うことが推奨されていて、食事前に行うと、むせ予防にもなります。

【嚥下おでこ体操】

手のひらの下部分をおでこに当てます。手でおでこを押しながら、おへそを見るようにしてうつむき、手のひらとおでこで押し合います。のどぼとけあたりに力が入るように意識するのがポイントです。5秒間キープしましょう。

【あご持ち上げ体操】

両手の親指をそろえて立てる(または握りこぶしをつくる)。あごの下にその親指の腹を当てて、あごを下に向けて力を入れます。親指や握りこぶしとあごで押し合い、5秒間キープしましょう。

【喉E(イィー)体操】

奥歯を食いしばるように口を横に開き、口角を上げ「E(イィー)」と長く発声し(息を吐き出すだけでもOK)、5秒間以上キープしましょう。

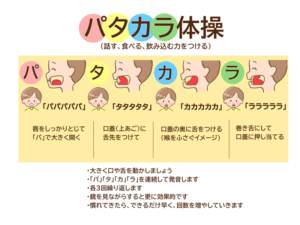

【パタカラ体操】

この体操は、声を出す際に使われる筋肉を集中的に刺激し、年齢による喉の機能低下を防ぐことに役立ちます。

「パ」「タ」「カ」「ラ」という音を順番にしっかり発声することで、口や喉の筋肉をバランスよく鍛えられるのが特徴です。

【Dキャリアプラスコラム】口腔体操で誤嚥予防!正しいパタカラ体操の取り入れ方、効果的な嚥下トレーニングを紹介 2022.11.25

健康を脅かすリスクとその予防法

日本人の死亡原因の6位が誤嚥性肺炎

加齢に伴い喉の筋肉や声帯の機能が低下すると、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。

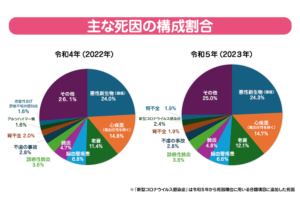

厚生労働省発表の令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概要)の概況から「主な死因の構成割合」を見てみると、肺炎に次いで誤嚥性敗因は6位という結果となっています。

これは2022年と比較しても同じ順位で、わずか0.2%ですが増加の傾向にあります。

誤嚥性肺炎を防ぐためには日常的な喉のケアとともに、嚥下能力を維持・向上させるために紹介した喉の筋肉を鍛えるトレーニングや、舌のトレーニング*などを取り入れることが効果的です。

また、水分補給をしっかりと行い、喉を乾燥から守ることもリスク軽減につながります。

さらに、普段の食生活では硬い食べ物や汁物など、誤嚥のリスクが高い食品を避ける配慮や飲み込みやすくする工夫で予防することもできます。

[参考] 令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概要)の概況

*【Dキャリアプラスコラム】患者さんにおすすめしたい「舌トレーニング」の効果と方法について 2024.08.29

コミュニケーション不足による声帯の働き低下にも注意

年齢を重ねると喉の老化による声筋の機能低下が進むことがありますが、日常的な会話の減少も喉の健康を脅かす要因となります。声帯は使わなければ徐々に弱っていくため、意識的に声を出す機会を増やすことが重要です。

家族や友人との会話を増やし、カラオケなどで歌を楽しむ趣味を持つと喉の老化を抑え、飲み込みの機能を高めることができます。このような日常的な活動が、声帯の筋力低下を防ぎ喉の老化の進行を遅らせる助けとなります。

まとめ

いかがでしたか、今回は「喉の老化」についてご紹介しました。

ご来院の患者さんや、訪問先の患者さんに「むせることが増えた」「声がかすれてきた」と相談を受けたら、日常のケアやトレーニングをアドバイスして予防に取り組んでいきましょう。

また、健康な喉を守るための最善の方法は、積極的に声を出し、会話や笑い、カラオケなどの趣味を楽しむことと、お伝えしたいですね。