高齢者と要介護者の「食べる喜び」を守る!摂食嚥下リハビリの最前線

こんにちは。Dキャリアプラス編集部です。

今回はリハビリを通じて高齢者の「食べる力」を引き出す研究発表について、ご紹介したいと思います。

要介護患者の「食べる力」!に注目

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野の山口浩平講師と戸原玄教授らの研究チームは、東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科が歯科訪問診療を行なった要介護患者を対象に調査を実施し、発表されました。

適切なリハビリテーションを提供する重要性

研究チームが歯科訪問診療を行なった要介護患者を対象に調査した結果、生活期(*1)においても経口摂取(*2)の状況が変化し、年齢や虚弱度、生活環境などが関連していることを明らかにしました。

また、歯科訪問診療による摂食嚥下リハビリテーション(*3)は、日本独自の医療であり、本研究の結果は、地域の要介護者に対して適切なリハビリテーションを提供する重要性を示し、そのためには、社会システムの整備が求められるとされています。

本研究成果は、3月8日付で、「The Journal of Prosthetic Dentistry」誌に掲載されました。

(*1)生活期:加齢や疾患により支援が必要な人が、自宅や介護施設で日常生活を送りながら介護や医療を受ける段階

(*2)経口摂取:口から食べ物や飲み物を取り入れて栄養を摂ること

(*3)摂食嚥下リハビリテーション:食べ物や飲み物を安全に飲み込むための口や喉の機能訓練や食事環境の調整

[出典] 東京科学大学 2025年3月11日 プレスリリース

摂食嚥下リハビリテーション

摂食嚥下リハビリテーションとは、食べ物を口に入れ、噛み砕き、飲み込むといった摂食嚥下機能の改善や維持を目的とする医療的アプローチを指します。このリハビリは、摂食嚥下障害を抱える方々の「食べる力」を支えるために重要な役割を果たします。とくに要介護者や高齢者にとって、経口摂取を可能にすることは、栄養状態の維持や生活の質の向上に直結します。

最近では、大学や研究機関においても摂食嚥下に関する研究が進められており、日本独自の介入方法が確立しつつあります。

摂食嚥下障害の原因と社会的背景

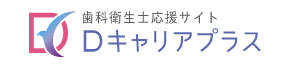

摂食嚥下障害は、誤嚥性肺炎や口腔内機能の低下、神経疾患、加齢などの要因から発生します。高齢化が進む日本において、65歳以上の高齢者人口が2021年には3,600万人以上に達しており、2025年には高齢化率が30%に達すると予測されています。その影響で、要介護患者の数も増加しており、経口摂取が困難な状況に直面する方が増えています。このような背景から、摂食嚥下への関心がますます高まっています。

【Dキャリアプラスコラム】

・「2025年問題」を知っていますか? 超高齢社会で必要とされる訪問歯科診療

摂食嚥下リハビリのアプローチと取り組み

多職種連携によるケアの重要性

摂食嚥下リハビリでは、医師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、看護師、介護士など、多職種の連携が重要な要素となります。それぞれの専門分野が連携し、要介護患者の「食べる力」を総合的に改善する取り組みを行うことで、経口摂取機能の維持・向上が期待できます。高齢化が進む日本では要介護者が増加しているため、多職種による包括的な支援が社会的に求められています。

【栄養管理との連携による支援】

摂食嚥下リハビリの効果を最大限に発揮するためには、栄養管理との連携が欠かせません。管理栄養士が患者さんに適切な栄養補給方法を提案しながら、摂食の機能トレーニングと連携を図ることで、栄養状態を維持しながら「食べる力」を強化します。

また、特定の栄養素が嚥下障害の改善に寄与する可能性についての研究も進行しており、科学的な根拠に基づく支援が可能となっています。

歯科訪問診療の役割と効果

歯科訪問診療は、摂食嚥下リハビリにおいて重要な役割を果たします。要介護患者や高齢者の中には、身体的、精神的な理由で通院が困難な方が多くいます。歯科医師や歯科衛生士が自宅や介護施設を訪問し、口腔機能の診療やリハビリを提供するこの制度は、日本独自の取り組みであり、患者の経口摂取機能の維持に寄与しています。特に、誤嚥性肺炎の予防や口腔環境の改善に成果を上げていることが、研究や追跡調査からも明らかになっています。

【在宅医療におけるリハビリの実践例】

在宅医療における摂食嚥下リハビリは、患者さんの生活環境や状態に合わせた個別的なアプローチが求められます。

●飲み込みにくい食品の調整や姿勢の改善

●嚥下機能の訓練を通じて「食べる力」を引き出す など

東京科学大学病院による調査では、12ヶ月間で要介護患者の経口摂取状況が改善した事例が報告されています。こうした実践例は、高齢者のQOL(生活の質)の向上だけでなく、介護負担の軽減にもつながります。

【Dキャリアプラスコラム】

・ユニバーサルデザインフード【介護食を知る】介護食、ユニバーサルデザインフード®とスマイルケア食

リハビリを通じて高齢者の「食べる力」を引き出す研究と事例

最新研究が示す経口摂取の可能性

摂食嚥下リハビリの分野では、高齢者や要介護患者への経口摂取の維持・改善を目指した研究が進んでいます。東京科学大学病院の摂食嚥下リハビリテーション科が実施した研究によると、生活期にある要介護患者の経口摂取状況は、リハビリを通じて向上する可能性が示されています。

12か月の追跡調査結果から学ぶ

東京科学大学病院が12ヵ月間にわたって行なった追跡調査は、経口摂取の状況に関する貴重な知見を提供しました。この調査では、初診時と6ヵ月後で経口摂取の関連因子が異なることが確認され、患者自身の状態やリハビリの進捗に応じた柔軟な対応が求められることが分かりました。また、定期的なリハビリと適切な支援体制の整備が、経口摂取の長期的維持に重要であることが強調されています。

※詳しくは下記サイトでご確認ください

[参照] 東京科学大学 2025年3月11日 プレスリリース

【摂食嚥下障害改善の具体的事例】

リハビリや歯科訪問診療の活用により、高齢者の摂食嚥下障害が改善された具体的な事例も報告されています。

例えば、半年間の集中的な口腔機能訓練を経て、一部の食品を経口摂取できるまで回復しました。このような事例は個人の生活の質を向上させるだけでなく、介護者の負担を軽減する効果も期待されています。摂食嚥下リハビリの効果は、適切なケアの連携によりさらに高められることが分かります。

課題と将来の展望

訪問診療における課題と改善策

訪問診療は、通院が難しい高齢者や要介護者にとって重要な医療サービスですが、いくつかの課題が指摘されています。まず、歯科訪問診療を行える医療スタッフの不足が大きな問題です。日本全国での高齢化が進む中で、需要に見合ったリソースを確保することが難しくなっています。また、地域格差も深刻な課題です。一部の都市部では診療や摂食嚥下リハビリへのアクセスが比較的容易である一方、地方ではサービスが行き届いていないケースが多々見られます。

これらの課題を解決するためには、訪問診療の実施体制を強化し、多職種連携の体制を整備することが求められています。とくに、歯科医師と歯科衛生士、さらには管理栄養士やリハビリ専門職が連携することで、摂食嚥下リハビリテーションの質を向上させることが可能です。

口腔ケアの重要性とさらなる普及の必要性

口腔ケアは、高齢者や要介護患者の健康を維持する上で欠かせない役割を果たします。口腔内を清潔に保つことで、むし歯や歯周病の予防だけでなく、誤嚥性肺炎のリスク低減にもつながることが科学的に証明されています。それにもかかわらず、十分な口腔ケアが行われていないケースも多く見受けられます。

普及を促進するためには、施設や在宅でのサービス提供者への教育や啓発活動が必要です。さらに、口腔ケアが摂食嚥下リハビリの重要な一環であることを啓発する取り組みも欠かせません。日本の歯科訪問診療制度を支える歯科医療従事者の育成とともに、一般家庭や介護施設で適切な口腔ケアを実施するための認知度向上が必要です。

高齢社会におけるリハビリ医療の課題と期待

ストレスによって、自律神経のバランスが崩れると唾液の分泌が減少することがあります。この唾液減少は口腔乾燥症として知られ、口の渇きやネバネバ感といった症状が現れます。唾液は口内の自浄作用や細菌の抑制に大きな役割を果たしているため、分泌が減少することでむし歯や歯周病、さらには口臭が発生するリスクが高まります。

また、ストレスを強く受けた状態や、お酒を飲み過ぎた時には眠りが浅くなり、歯ぎしりや食いしばりが助長されて歯や歯を支える組織に異常な力が加わるため、歯周病が重症化しやすくなります。

また、生活習慣病や精神神経系の治療薬には、唾液分泌を抑制する副作用を持つ薬が多く、口の乾燥によってむし歯が多発してしまうケースも見られます。2025年には日本の高齢化率が30%に達すると予測されており、リハビリテーション医療の需要はますます高まります。その中でも、摂食嚥下リハビリは高齢者の「食べる力」を守る重要な領域です。

これからの高齢社会においては、リハビリテーションに関する研究を進め、その成果を現場に還元するサイクルが不可欠です。東京科学大学などの研究機関が対象とした追跡調査や実践研究は、経口摂取の可能性を高める重要な知見を提供しており、これらの成果を基にした地域での具体的な取り組みが期待されます。

まとめ

高齢化社会の進行に伴い、高齢者や要介護者の摂食嚥下リハビリの重要性がますます高まっています。地域全体での支援体制の整備、多職種連携によるケア、そして口腔ケアの普及は、要介護患者の生活の質の向上に直結します。また、歯科医療を含む訪問診療体制の充実は、通院が困難な方々への重要なサポートとなります。

「食べる喜び」を全ての高齢者と要介護者が享受できる社会を目指し、その取り組みを継続していくことが、さらに求められることとなるでしょう。

セミナー案内

DSアカデミー[対面セミナー]

【エクスプレス(1日集中コース)/訪問口腔ケア】

会場:東京

開催日時:7月6日(日)10時~16時

開催場所:東京都千代田区丸の内

▶ 詳細とお申し込みはこちらから

会場:名古屋

開催日時:7月19日(土)10時~16時

開催場所:愛知県名古屋市西区

▶ 詳細とお申し込みはこちらから

【エクスプレス(1日集中コース)/摂食嚥下】

会場;東京

開催日時:6月22日(日)10時~16時

開催場所:東京都千代田区丸の内

▶ 詳細とお申し込みはこちらから

会場;東京

開催日時:7月12日(土)10時~16時

開催場所:東京都千代田区丸の内

▶ 詳細とお申し込みはこちらから

会場:名古屋

開催日時:7月20日(日)10時~16時

開催場所:愛知県名古屋市西区

▶ 詳細とお申し込みはこちらから

DSアカデミー[動画視聴型オンラインセミナー]

【配信期間】 2025年5月20日(火)0:00~2025年12月31日(水)23:59

【受付最終時刻】 ~2025年12月31日(水)17:00までとなります

訪問口腔ケアコース 初級

訪問口腔ケアコース 中級

訪問口腔ケアコース 上級

摂食嚥下コース 初級

摂食嚥下コース 中級

摂食嚥下コース 上級