1万人調査から見えてきた!小学生の歯みがき習慣と家庭の影響

こんにちは。Dキャリアプラス編集部です。

今回は富山大学が2025年1月30日に発表した「1万人調査による児童のむし歯の関連要因」について、ご紹介します。

これは、単に歯みがきだけでなく、生活習慣や家庭環境もむし歯リスクにつながるという、むし歯に関する研究になります。

保護者の方や子どもへの指導に活かせる内容なので、ぜひご覧ください。

目次

小学生を対象とした調査に基づき、むし歯の関連要因を分析

富山大学学術研究部医学系 疫学健康政策学講座の山田正明准教授、関根道和教授らは、富山県内の約 1万2千人の児童を対象とした調査に基づき、むし歯の関連要因を分析しました。

永久歯がむし歯になるリスクが一番高いのが学齢期です。小学生の歯みがき習慣とむし歯の発生状況、さらにそれらに影響を与える生活習慣の関連について、明らかになってきました。

調査対象と方法

この調査は2018年7月から9月にかけて、富山県内の小学生4年生から6年生計13,413名を対象に実施されました。回答率は97.6%にも達し、12,146名がすべての項目に回答したことで信頼できるデータが得られました。

富山大学は1月30日、日本人児童1万人調査によりう蝕の関連要因が明らかになったと発表しました(*1)。

研究成果は、英国医学雑誌 BMC Oral Health に掲載されました(*2)。

歯みがき習慣の現状とリスク要因

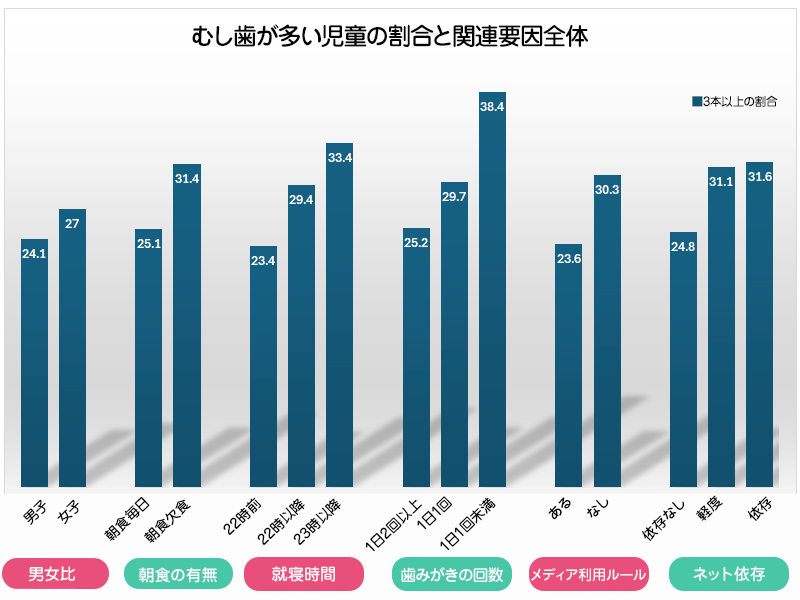

調査の結果、治療歯あるいは未治療歯の合計が3本以上の児童を“むし歯が多い児童”と定義したところ、全体の25.7%でした。

1日2回以上の歯みがき習慣を持つ児童と比較すると、1日1回の児童はむし歯が多いことがわかりました。

※富山大学のプレスリリース「図1むし歯が多い児童の割合と関連要因 全体」を参考に作成したものです。

オリジナルはこちらをご覧ください。

むし歯の発生状況とリスク要因

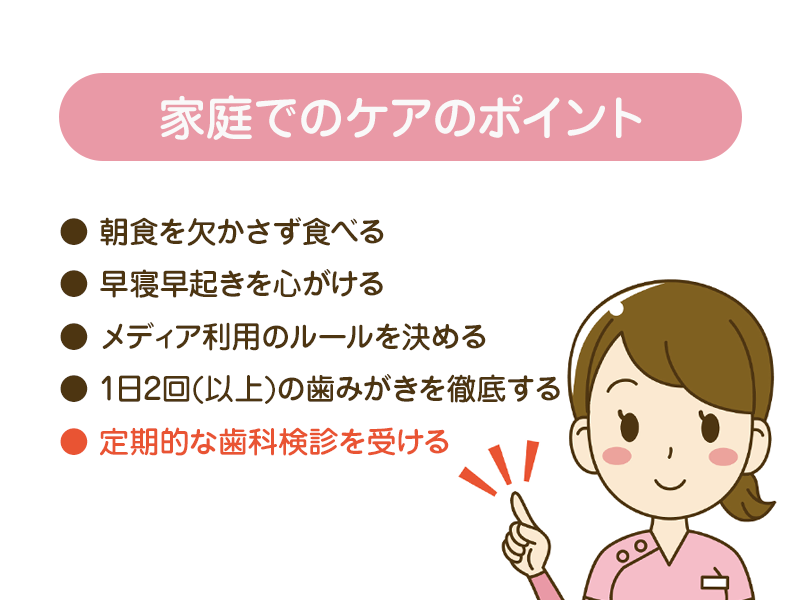

“むし歯が多い児童”と生活習慣などの項目の関連を分析したところ、以下のような生活習慣はむし歯リスクがとくに高いことがわかりました。

- 朝食の欠食、夜更かし

- 不十分な歯みがき習慣のある児童

- 家庭でメディア利用のルールがない

- ネット依存傾向のある児童

【女子にむし歯が多い】

今回の調査では女子にむし歯が多いという結果がでましたが、成人でも男性より女性の方が多いことが知られています。永久歯が萌出するのが早い女子は、永久歯が菌にさらされる期間が長いことや、酸の酸性菌が口腔内に多い(生物学的に)、男子の方がエナメル質の強度が強いことなどが理由とされています。

規則正しい生活習慣でむし歯を予防

乳歯から永久歯に生え変わる学齢期はむし歯のリスクが一番高いため、規則正しい生活習慣で予防することがとても重要になります。

家庭内での生活リズムと歯みがき

家庭内で整った生活リズムは、小学生の歯みがき習慣に直接影響を与えます。とくに朝食を摂る習慣や規則正しい就寝時間が確立している家庭では、歯みがきが日常の中で自然に組み込まれることが多いとされています。

一方で、遅い就寝時間や不規則な生活リズムは、歯みがきを忘れる原因となり、むし歯リスクを高める要因となり得ます。

朝食欠食の影響

朝食を摂らない子どもは就寝時間が遅くなる傾向にあり、これが唾液分泌量の低下やむし歯リスク増加につながると考えられています。

また、朝食を食べないことで歯磨きの回数が減ることも、むし歯の原因といえるでしょう。

睡眠不足が歯の健康に与える影響

睡眠不足でもむし歯が多いことがわかりました。睡眠不足では甘いものを食べたくなること*や睡眠不足で唾液の量が減ることなどが原因の可能性があります。

*睡眠不足は、食欲を増進する「グレリン」というホルモンの分泌を増やし、食欲を抑制する「レプチン」というホルモンの分泌を減少させます。このグレリンが増えることによって食欲が増し、甘いものが無性に食べたくなってしまうことがあります。

テレビやメディア利用とルール

家庭内でのテレビやメディア利用時間の長さは、むし歯リスクに影響する要因となることがわかりました。長時間のメディア利用は就寝時間の遅れや間食の増加を招きやすく、これがむし歯のリスクとなると考えられています。

また、家庭でメディア利用に関するルールがない場合、子どもが自由に時間を使いすぎる傾向が見られ、生活習慣の乱れにつながる可能性があります。

また、ルールの有無は子どもの健康に対する「親の無関心」を示しているのではないかという分析も。親がメディア利用を含めた子どもの生活全体に関心を持つことも重要なポイントとなります。

まとめ

いかがでしたか?歯みがきの回数以外にも、朝食の有無やメディアの利用ルールなど、意外なことがむし歯へとつながることがわかりました。規則正しい生活習慣で防ぐことができるのが「むし歯」です。今回の研究結果を保護者の方へのアドバイスにぜひ、ご活用ください。

歯科衛生士として知っておきたいこと

1万人調査の結果、むし歯リスクは「生活習慣」「家庭環境」と密接に関係していることが明らかになりました。

単に歯みがきを指導するだけではなく、生活リズムや食習慣も含めたお声がけが重要です。

保護者の方へのアドバイス例

診療所での会話で、以下のように活用してみましょう。

- 「お子さん、朝ごはんを毎日食べていますか?」

→ 朝食をしっかり食べることで、唾液の分泌が促され、むし歯を防ぐ働きがあります。 - 「夜は何時に寝ていますか?」

→ 就寝時間が遅いと、唾液の分泌が減り、むし歯のリスクが高まることがわかっています。 - 「スマホやゲームの時間は決まっていますか?」

→ メディア利用のルールがない家庭では、むし歯のリスクが高くなるというデータがあります。

講座案内

Dキャリアプラスでは、MFTについて学ぶことができるセミナーを用意しています。MFTを臨床で行う場合には、指導者としてすべてのレッスンが行えることは必要不可欠です。MFTを指導する方々に広く使われている市販のテキストを使用して、すべてのレッスンの解説と実技を行います。「どこを見て」「何を選択し」「どのように患者さんに説明するのか?」をこの実習から学び、正しい知識と正しい方法で臨床で実践できるように身に付けましょう。このコースは対面講座で行い、診査・診断の仕方~症例検討や症例相談など、講義と実技・実習で学習するために「BASIC」と「ADVANCE」の2つに分かれています。

DSアカデミー講座 「MFTコース(BASIC/ADVACCE)」講師:後 貴三子先生(歯科衛生士)

- BASIC:3月20日(木・祝)10:00~13:00 会場:東京(デンタルサポート株式会社 丸の内オフィス)

- ADVANCE:3月20日(木・祝)14:00~17:00 会場:東京(デンタルサポート株式会社 丸の内オフィス)